“为孩子而写,也为不合群的边缘人而写。”

这句对姆明之母托芙·扬松(Tove Jansson)创作一生的描述,来自最近由中信出版集团出版的全新译本《创作与爱:托芙·扬松传》(Tove Jansson:tee työtä ja rakasta)。

芬兰语tee työtä ja rakasta来自托芙藏书票上的文字“labora et amare”(工作与爱)。她几乎一生都在进行艺术绘画创作,写了三十多年的姆明故事书,发表了很多插画和连环画作品,也进行了数十年的小说写作。

该书的作者图拉·卡尔亚莱宁(Tuula Karjalainen)在致读者一章里说“写传记时,往往不可避免地需要进入另一个人的世界,又像进入某种平行时空那样,开始将另一个人生命中的每个时刻都经历一遍。”

尽管必须时刻谨记,这样的闯入也许并不那么受欢迎,但进入托芙·扬松的生活是一种丰富而美好的体验。

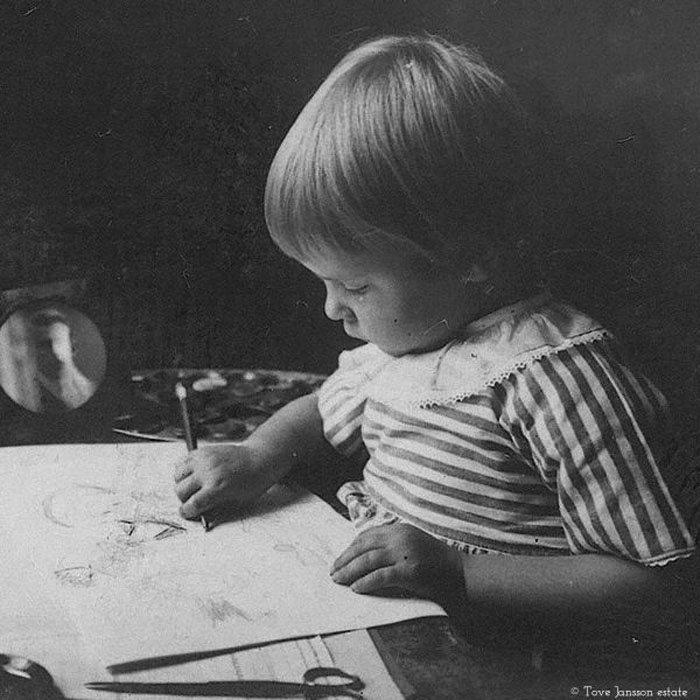

在很小的时候

就知道这一生做什么工作

在很小的时候,托芙就清楚地知道自己希望这一生做什么工作,以及需要做哪些准备。所以她的青春没有白白浪费在各种额外的学习上。

托芙非常恋家,离开家独立生活时已经30岁。在她的整个人生中,她与家人之间的纽带一直十分牢固。

托芙曾提及,她的童年宛如与母亲一起生活在玻璃罩下——只有她们两个生活在这个世界中,其他所有人都在外面。

在《雕塑家的女儿》一书中的短篇小说《雪》里:托芙在故事中描写了小女孩和她的母亲被大雪困在房子里,皑皑白雪将房子整个淹没。

女儿的心中却充满了宁静和幸福,她想象着,这样就没有任何人能够进入屋子,也没人可以出去。她们两个与整个世界隔离开来,就像冬眠的熊待在自己的巢穴里般安全。一切可怕的事物都在外面。

“最奇妙的是那种灾难来临般的氛围,白雪不停地堆积,慢慢淹没了窗户,我们仿佛生活在绿色的水族箱里......但又感到无比安全,与世隔绝一般,似乎任何人都不能再从这里出去,也没有任何人可以进来。我和妈妈就像两只冬眠的熊,待在自己的巢穴里,肚子里装着满满的云杉嫩叶,整个世界不复存在,它死去了,再也没有了。”

托芙说,这是真实发生过的事情。尽管实际发生的是她30岁那年曾和母亲在被雪封住的房子中一起画画,共同度过了一个星期。

一个人旅行

托芙曾独自一人游览德国。当时,年轻女性一人出行非常少见,不符合道德规范,甚至算得上是危险之举。那时德国的民族主义势力开始崛起,纳粹主义也开始抬头。

四年后,也就是1938年,托芙再次出发去欧洲旅行:这次是法国的巴黎和布列塔尼。仍然是只身一人出行,不过有了一定的经济基础。她在布列塔尼迎来了自己职业创作最高产的时期,画了很多海滨景色。在她很多以焚烧海藻为主题的画作中,都能看到当地壮观的海滩、大海、灯塔,还有作品中央正在焚烧海藻的人们。

那些画作描绘了二战前当地人民的真实生活。临近“冬战”爆发时,托芙还有机会去意大利旅行了一趟,那是很多芬兰艺术家向往的地方。一触即发的战争给人带来一种透不过气来的压抑感,整个欧洲屏息等待着。

几个月后,冲突就爆发了。

只要战争存在一天,

我就宁愿从未来过这个世界

托芙曾在一封信中写道,见一见朋友挺好的。

“但是我更愿意背过身,面向墙壁,谁也不见。只要战争存在一天,我就宁愿自己从未来过这个世界。”

她用充满智慧又非常日常的幽默来看待战争的恐怖。在艰难时日,兴许幽默才是反抗恐怖的最好方式,否则这些画作可能会立马被抵制。

在瑞典1941年的一次评选中,托芙·扬松被评为“北欧最幽默的漫画家”。

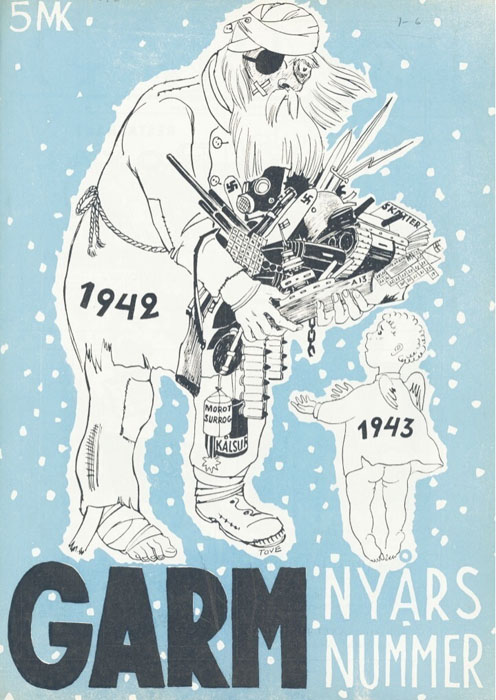

托芙为《加姆》杂志创作的漫画反映了作者对战争的强烈厌恶与和平主义思想。并非所有芬兰人都喜欢托芙的漫画,因为在这些漫画中,战争是威胁一切生命的破坏性力量,它们公开展现了战争可怕、悲惨的一面,而这是官方绝对不允许的。

比如,在那幅排队购买鲱鱼的画中,一个孤独的老人在冰上钓鱼,身旁等待买鱼的人排起了百米长队。本该打鱼的人都上了战场,这时候能指望谁去打鱼呢?1941至1942年间战火纷飞的冬天,是战争时期饥荒最严重的时候。

糟糕的事情不能在公开场合大声谈论,拒绝真相,也必须保持团结一致的防御精神。

托芙的新年愿望画面中,衣衫褴褛的老人代表旧年,他只剩一只眼睛,还负了伤,把礼物递给代表着新年的小孩子。但他能给的礼物除了食品券、枪支、防毒面具、子弹,还有战争玩具,就再也没有别的了。

姆明故事,

是关于克服某种恐惧

1964年,托芙被问自己的作品是为谁写的时,她回答是为了自己,并不是为了孩子们——至少不是首要原因。

刚开始,托芙仅仅是在为自己写作,以此逃避战争和现实世界的残酷。当时在家里和在战场的大多数芬兰人,需要依靠烈酒和毒品来麻醉自己。对于托芙来说,写作“姆明谷”的故事为她开辟了一条逃离残酷生活的道路。

左:第一本姆明故事书《姆明和大洪水》英文译版封面;

右:第二本姆明故事书《姆明谷的彗星》

“我自己本质上是一名画家,但20世纪40年代初,战争时期,我感到非常绝望,必须开始写作童话故事。

战争逃无可逃,但我们仍有可能获得短暂的安宁。

在幻想的世界里获得片刻喘息,去思考一些其他的事情。”

姆明一族的形象其实在战前就已经诞生,但直到战争中期,托芙才为它们创造了一个完整的世界。

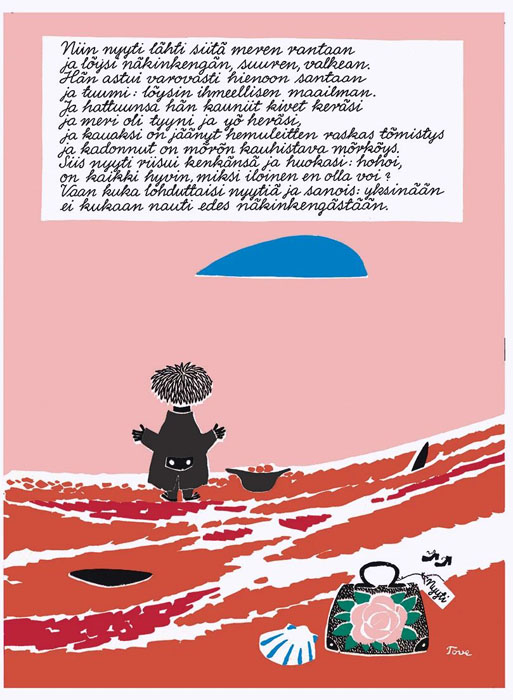

《姆明和金色的尾巴》

“如果说我的作品会吸引某些特定的读者,

应该是那些不合群的人。

我指的是那些很难融入任何群体的人,

那些总在群体以外、处于边缘位置的人,那些害羞的人,

那些设法逃脱或者躲藏起来的不合群的人。”

她说自己收到的那些不计其数的读者来信,几乎都来自不合群的孩子,那些感到害怕、焦虑和孤独的孩子。

她曾经收到一个小男孩的来信,信中小男孩抱怨说自己总是被忽视。没有人真正注意过他,或者直视他的双眼。他对一切都感到害怕。小男孩在信中的署名是“托夫勒”。

《谁来安慰托夫勒?》内页,1960年

后来,托芙为他创作了第二本诗歌形式的绘本《谁来安慰托夫勒?》,她认为,如果小男孩能找到并拯救图伊图,这个比他更胆小的小家伙,他的自信心就能增强。

通过承认他们的快乐和恐惧,孩子们能够获得成年人很容易忘记的体验,比如与简单的事物的接触、安全感,以及与之相反的无处不在的恐惧感。

她不想将任何属于儿童世界的东西抹去,比如神秘、温柔和残酷:“我想,每一本诚实的儿童读物中,都会有一些可怕的内容。

除了禁止这件事本身,

没有任何事情应该被禁止

托芙从来不会向她的读者定下什么该做、什么不该做之类的规矩,就连儿童读者也没有。在充满爱与关怀的姆明世界,除了禁止这件事本身,没有任何事情应该被禁止。

在《姆明谷的夏天》中,史力奇的敌人——公园保安和园丁阿姨住在公园里,他们把公园里的每一棵树都修剪成球形或者方形。所有的廊道都“笔直得像老师的教学棒,只要哪根草敢从侧边探出头来,立马就会被剪掉,逼得它立马重新往上长”。

他也确实这样做了。

要么成为一个糟糕的艺术家,

要么成为一个糟糕的妻子

爱情是艰难的,托芙的一任恋人塔皮奥在第一个美好的夜晚之后就开始忽视她,并且对爱慕自己的人来者不拒。

托芙想结束自己持续的不确定感和失望,她要求塔皮奥做出承诺,在不同的女人之间做出选择,还描述了自己在这段关系中的角色:“我很不满意......你必须关上一扇门,然后打开另一扇,不能每一扇门都留着。你得做出自己的选择,然后坚定地一直走下去。”

在阿黛浓学校时的托芙

“他说他爱我,却每晚都让我独自等待着......所有这些事情再次让我确信了一件事:我并不想结婚......况且我已经预见,如果我结了婚,画画这件事会是怎样的结果。毕竟无论如何,我有着所有女性与生俱来的本能,总会去取悦和崇拜男人,会顺从,会牺牲自我。我要么成为一个糟糕的艺术家,要么成为一个糟糕的妻子。”

托芙在《魔法师的帽子》一书中以自己和薇薇卡为原型创作的两个人物:托夫斯兰和薇夫斯兰,两人说着自己的语言,外人很难理解,就和托芙与薇薇卡一样,经常用加密语言谈论被禁止的事情。

我终于来到了那个人身边

第二年夏天,托芙邀请图丽琪(Tuulikki,和托芙相伴终生的恋人)到她在布雷德谢尔岛的家中做客。

托芙写道:“我终于来到了那个人身边,那个我想要与之共度一生的人。”图丽琪寄给托芙那张画着条纹猫咪的卡片,直到今天都还挂在托芙工作室的墙上。

几乎从第一次见面开始,在某种程度上就为这段爱情做好了准备。

托芙与图丽琪

图丽琪第一次来访之后,托芙从岛上给她写信:“我爱你,既深深着迷又无比冷静,我丝毫不害怕我们将要面对的任何事情。”

图丽琪也表达了自己深深的爱意。她们两人在外表和艺术创作方面有所不同,但人生经历和价值观十分相似。

她们开始共同生活时,两个人都已经有了很多见识和人生经历,都是非常成熟的成年人,托芙当时已经超过40岁。

死亡是如此自然的事

托芙生活中最重要的事情一直都是创造性的工作。

她创造、画油画、画插画、写作,做了相当于好几个人一生的工作。

她的创造力和艺术领域非常广泛,涵盖了绘画、童话故事、短篇小说、长篇小说、剧本、诗歌、歌曲、舞台设计、壁画、插画、广告,以及政治漫画和讽刺画等多个艺术种类。

在80岁生日时,托芙被问及如何看待自己过往的生活,如果能重新活一次,会如何选择?

她表示自己过上了令人兴奋的多姿多彩生活,尽管也经历过艰难。她对此感到非常幸福。她说,她一生中最重要的事情就是工作,然后是爱。

后来癌症袭来。托芙一生都在吸烟,最终患上癌症,病倒了。不过至少表面上,她对自己的病情和反复的手术始终表现得很平静。

她对一个朋友说:“你问到了我的病情——是的,癌症又回来了,复发了几次,还扩散到了新的地方,但它们把我照顾得很好。”

一位好朋友描述了托芙给他打电话,并告之自己即将去世的情景。

通话结束时,托芙说:“亲爱的,我原本以为打这个电话会很难,但事实上一点都不难,毕竟死亡是如此自然的事。”