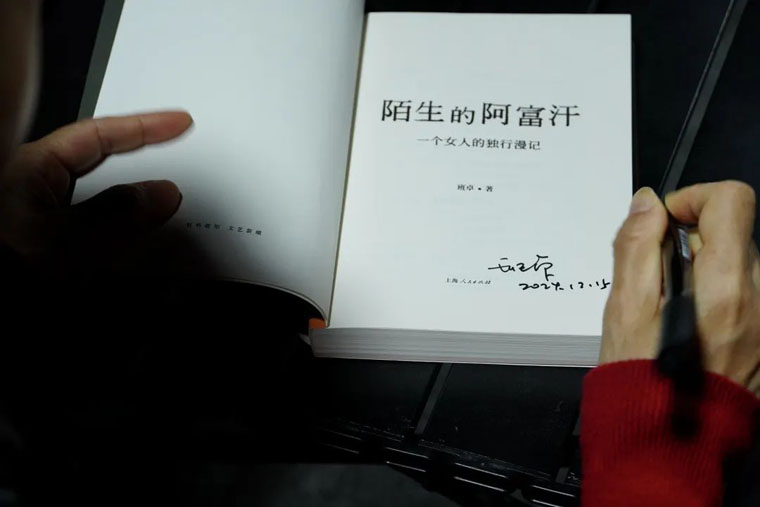

2005年,一本名叫《陌生的阿富汗》的书出版。这本“目标偏僻、难以归类的‘旅行书’”脱胎于作者班卓于2003年夏天独自进行的一场中亚之行,当时她没有笔记本电脑和智能手机,依靠纸质地图完成了近半年的旅行,期间因缘巧合途经了阿富汗。回来后,她把自己在那里看到、听到、感受到的写成了文字。

2024年,《陌生的阿富汗》再版,虽然阿富汗对于大多数人来说依然遥远,但人们对独自旅行这件事却越来越熟悉。现在的班卓是一名大学老师,定居在南宁。难得的是,近二十年间,仍有不少人记得这本书,并且没有忘记那些跟着班卓的文字去看世界的日子。

“世界那么大,

2003年的春夏之交,班卓正在北京读硕士,趁着学校没课和假期的时间,她开始了一路向西的中亚之行,当中就包括阿富汗。班卓说自己早期的人生状态有两种:一是读书,二是利用当学生或者当老师的假期去旅行。

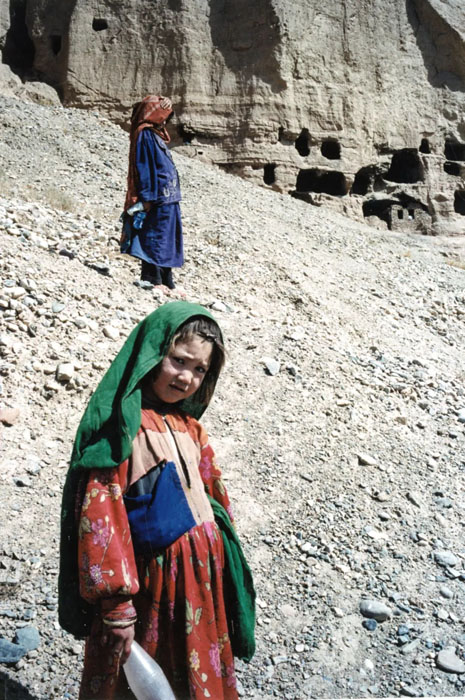

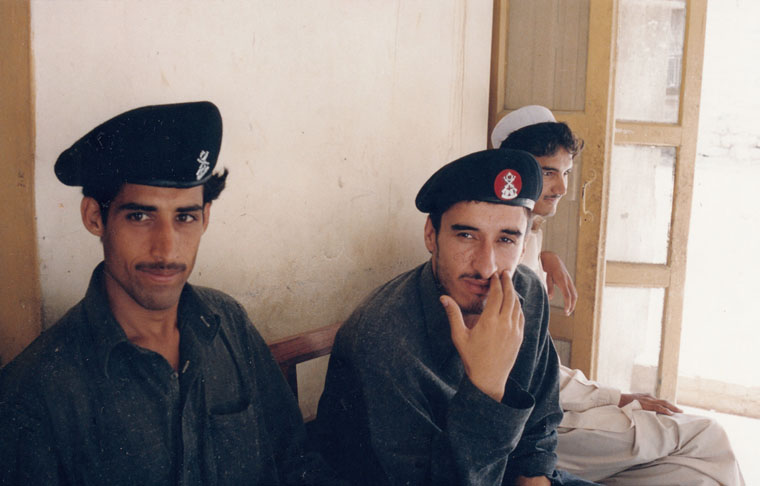

在阿富汗时的班卓

她“旅行基因”的觉醒发生在大学。90年代初,班卓在南京大学读本科时就已渴望出门看世界,作为一个学生,在当年这还是一件稀罕事。

“因为实在找不到同伴,我就用毛笔写了一个大大的征友告示,贴在南园的开水房门口。贴在那儿,是因为人人都要拎着热水瓶去打开水。随后有三个同学来联系。所以第一次出门的旅伴,是贴告示征集到的。

在那个暑假,我们溯长江而上,坐火车,坐轮船,边走边玩,一路途经了很多地方,安徽、湖北,湖南,最后经三峡到达重庆。在湖南时去了湘西(大概看了太多沈从文小说的缘故),还有张家界。张家界当时还没怎么开发,走了一整天后,晚上在天门山平顶上一户农民家中歇脚。院子里长了两棵柚子树,我们跟这家的女孩儿爬到树上去摘柚子。我的军用背包的带子有点破了,想缝补下,碰巧这家没了线,这家妈妈隔着山谷向对面喊话,过了大半个钟,一个小男孩儿送来了针线,然后又跑回了山对面的家。”

第二年,班卓和两个女孩又一起去了新疆。再后来,班卓就独自出发了。班卓最终发现,旅行是一件多么自由和快乐的事情,不一定需要旅伴,自己一个人也完全可以。

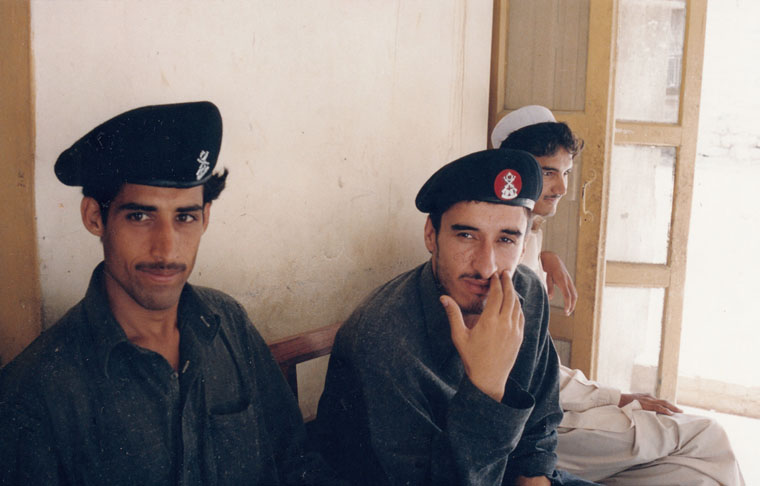

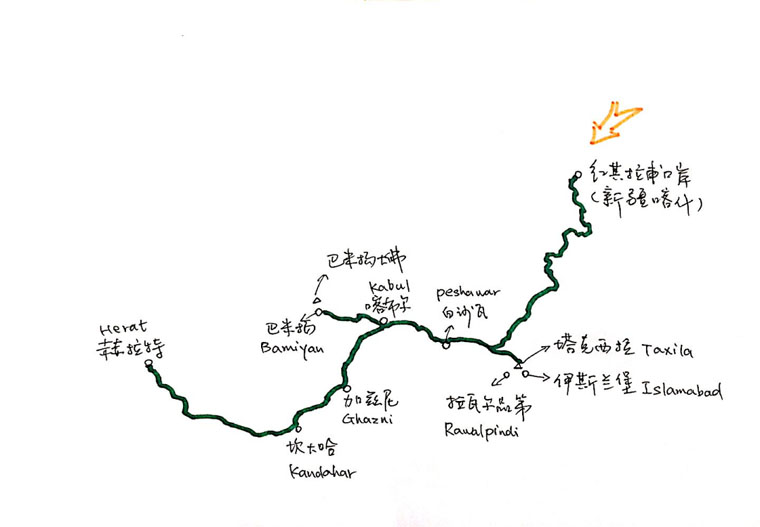

清晨的喀布尔街头,班卓摄

一个人旅行最大的好处在于整个世界是开放的,任何人都可以走进来,只要是好奇的人都可以来“搭讪”。班卓说:“我走在路上是想去认识世界,如果和旅伴同行,彼此已经形成了一个小世界,很难达到出发时的目的。”直到2003年出发去中亚之前,班卓也没有遇到和她一样想持续旅行的人,或许很多人和她之前的旅行伙伴一样,只是把旅行作为短暂的人生体验吧。她也不再费心寻找旅伴,而是选择敞开自我、独自上路。班卓的旅行没有详细计划,也没有具体的时间段。她时常随心而行,选择一个方向就出发。她的目的地不是某一个国家,所以不会选择坐飞机出行,而是用搭车/大巴车等陆地交通工具一路穿越很多个国家。对她来说,世界那么大,都有待认识,随便去到哪里都很好。对于自己每次旅行持续了多长时间,班卓通常并没有太清晰的概念。“好像也就半年吧,我没有特别关注。当年没有电脑也没有智能手机,我都是随身带着一个小笔记本,每天都会做记录,去了哪里,发生了什么,有什么感想。不过回来后也很少翻它。”她并不关心自己旅行的时长和去过的国家数量。2003年,班卓已经向南去过东南亚及周边很多地方了,而向西往中亚这条路线还没去过。就在这一年5月,班卓从新疆出发,越过帕米尔高原进入巴基斯坦,从巴基斯坦的西北边境进入阿富汗,在阿富汗转了一圈后,自西北进入土库曼斯坦,再到伊朗内陆,随后在12月份到达土耳其。她将土耳其作为了这趟旅行的终点,旅行结束,“要回家过年,看看爸妈了”。

巴米扬残窟,班卓摄

在外半年,班卓和家人没有任何联系,父母也不知道她出去旅行了,还以为她还在学校里好好学习呢!她不告诉父母的原因是不想让他们担惊受怕,万一真出了事,远在万里之外的父母也帮不上什么忙。她说:“我在阿富汗的时候想过,如果在这里出了什么事儿,大使馆要找到我爹妈可能得大半个月之后了,需要从护照信息找到户口所在地的公安局。不告诉他们也是为了他们好,干嘛要让他们担惊受怕呢?”回来过年,班卓和妈妈坦白自己去了阿富汗,妈妈问“阿富汗在哪?”爸爸虽然知道,却也“装傻”,说:“反正就是一个地方。”对阿富汗完全没有概念的妈妈会说:“你呀你呀,又乱逛去了?你就不能好好待着,让我安心一点吗?”爸爸则说:“我们的女儿好棒!下次小心一点!”

渐渐地,班卓决定不再拿自己“乱逛”的事情去干扰父母,而她的父母也练就了“你去哪我们不用知道,你只要安全回来就好”的默契心态。她觉得:“我虽然热爱自由,但我也很爱他们。”现在的班卓在大学里任教。她并不是为了写书而旅行,旅行只是她年轻时成长的一种方式。她也很喜欢读书,读书和旅行是她用来探索世界和自我的不同方式。2000年左右,中国互联网刚刚兴起,不久之后就有了新浪,那是很多人对中国互联网的最早记忆,也是很多人认识“班卓”的开始。“新浪网下面有论坛,论坛里有很多分论坛,其中一个叫‘旅游论坛’,我当时以‘班卓’这个ID在新浪旅游论坛写了些文章,由此认识了很多同在论坛里混的网友。”新浪旅游论坛如今虽然早已不在,但当年的那些网友早已变成班卓生活里非常重要的朋友,大家相互“奔现”,你来看我,我来看你,朋友们只会叫她“班卓”,而这个名字也一直沿用至今。

班卓

至于“班卓”的含义,则与她在西藏的经历有关。大学毕业后,班卓申请去西藏大学工作。读书时她就对大城市的生活不太感兴趣,觉得西藏可能更适合自己。她在西藏待了好几年,直到2000年她生了一场病,医生说她不适合再去西藏工作了,她才不得不离开那里。

“从西藏回来后,我动了一次手术,手术休养期间学会了上网。那个时候我对西藏的情感还非常深,我原以为或者说我曾希望自己一直留在那里的,现在却不可能了。所以在论坛上写文章时,很自然地就取了一个听上去跟西藏有关的名字。藏族有一个吉祥天,班丹拉姆,第一个字是这里来的。‘卓’就是卓玛的缩写。‘班卓’的另一个意思则是英文Banjo的汉语音译,游吟诗人曾弹着班卓游历大地,我希望自己写东西也能像游吟、音乐一样。”

在当老师时,班卓则变成了刘华,这是她的本名。在学校里,她把“班卓”藏得很好,很少有人知道她曾独自旅行过那么多地方,还出过一本游记。班卓和刘华仿佛是两个人,读了游记而认识她的人叫她班卓,学生和同事叫她刘华老师。班卓觉得这两种身份分开的状态挺好的。学校的生活基本上波澜不惊,她本也喜欢安静,不希望被外界过多干扰。不过,因为《陌生的阿富汗》的再版,她作为“班卓”那一部分的生活也渐渐多了起来。半年的中亚之行,唯独阿富汗让她念念不忘。在那里她遭遇了性别、习俗的摩擦甚至困扰,也遇见了各种各样的阿富汗人。她将这些故事和经历写在书里。在阿富汗首都喀布尔,班卓寻找旅店时屡屡被拒,“没有空房”。她清楚自己被拒绝的真正原因——“我是一个女人,而且是一个没有男人陪伴的单身女人。”塔利班统治时期,法律禁止妇女上学、工作、单独上街,规定妇女出门必须穿戴布卡罩袍。当时塔利班的禁令虽已废止,但动荡不安的时局使得大多数人仍恪守禁令,剃掉胡须的男子虽然很多,不穿布卡出门的女子仍然很少。班卓既没有穿布卡,也没有男性陪伴,难免会招来围观和蔑视。最终,班卓在路上找了两个日本来的背包客搭伙,才成功入住旅店。

坎大哈市内的公交车上。一块布帘子将车厢隔成两半, 男女分坐前后部,孩子可以乱窜。班卓摄

过了些天,班卓在巴米扬转了一圈后回到喀布尔,在住过的那家旅馆里却再次得到“没有房间”的回复。好在已经认识她的旅馆经理阿里碰巧路过,对她说:“目前确实没有合适的房间,但下午五点有人退房,到时你可以独自住一间双人房,四美金。”

旅馆没有专门的女厕,每次班卓要用厕所,只能心一横将大门反锁。刚开始总有人乒乒乓乓地敲门,后来大家明白了怎么回事,也就习惯了。在阿里的帮助下,班卓甚至顺利地在厕所里洗了澡。阿里帮忙灌满水桶,帮忙把门,就这样,阿里和班卓熟络起来。

前往坎大哈的中巴车上,妇女大多穿着布卡(布卡罩袍是一种伊斯兰教要求女性穿着的传统服饰,主要由长袍、头巾和面纱组成,将女性从头到脚包裹起来,仅露出眼睛。)班卓摄

在朝向街道的凉台上,阿里小心翼翼地抛出早已存下的疑问:

“在你们国家,男人们在做什么?女人们又能做什么?”

在坎大哈,班卓在大巴车上偶遇年轻人穆利,并在他的带领下住进了穆利奶奶家。晚饭过后,坐在院子中央的席子上,相识仅一天的穆利和班卓就聊起了诗歌、信仰、战争,以及生活的意义。

穆利:“你的生活是怎么样的?”

穆利:“你怎样维持你的生活?”

班卓:“我需要的不多,赚到能使我生活下去的那点钱还是不难的。”

穆利:“你喜欢观察别人的生活,是吧?”

班卓:“嗯,我想从别人的生活里去体会人生的意味。”

穆利:“你喜欢观察人们的生活,那你自己的生活呢?”

穆利的问题带着尖锐的洞察力,如此直截了当,让班卓吃惊。

班卓:“我自己的生活。当我看过那么多人的生活之后,自己的生活反而不太重要了,或者说,我试图越过自己生活的界限去发现生活本身的意义。”

爱那里的人,

班卓将书命名为“陌生的阿富汗”,即便她曾经去过阿富汗,也不可能完全真正的理解,所以只能是“陌生的”。“我们”不能变成“他们”,但班卓愿意做的是:爱那里的人,尽量去理解他们。

班卓在当地遇到的少年沙赫伯家吃的第一顿晚饭,班卓摄

越是发达的现代都市,人身上的包袱就越多,自我的外壳不断固化,贴了一层又一层。但在不那么发达的地方,人们的情感往往表现得相对直接,喜欢就是喜欢,不喜欢就是不喜欢,几乎没有伪装,不用经过层层的面具才抵达他的内心。进入他人的文化和社会环境时,班卓不会用自己的价值观去做硬性的区分和评判。“人性本来就是复杂的,有各种各样的欲望,我们不能指望一个地方只有善良淳朴的人,这是不可能的。不管在哪里,都会有我们认为不好的行为发生。”她在旅行之前就已经接受了这一点。她曾说:

“我爱那里的人,那里的一切,好或不好我都接受,但我仍然会觉得陌生。当我去往一个陌生的地方时,不管是阿富汗还是伊朗,已经有一个“我”在,在‘我’和‘他人’之间,那个陌生的感受永远都在,“我”不可能完全地变成“他”,但我愿意做的是努力去理解。

德国有位女哲学家叫汉娜·阿伦特,她有一本书叫《我想理解》,里面有她的访谈和书信。她谈到很多与‘理解’相关的关联,如理解与思考、理解与行动、理解与判断等等。努力去‘理解’,与这一切关联都相关。”

如今很多人对异国的印象主要来自新闻报道,其实这带来的陌生感程度会更深,甚至容易变成一种误解。而人又很容易被自己的想法困住,把自己的想法作为标签贴在对方身上,这样的陌生感让人们之间的距离变得越来越远。

沙赫伯的妈妈纳莉亚和两个小儿子,班卓摄

班卓原本的专业是文学,但在去了那么多地方之后,她发现自己的很多想法更接近人类学,便转而继续攻读人类学的博士学位。她这样解释人类学:

简单来讲,人类学就像一面镜子,它通过研究不同文化和少数群体,帮助我们更好地理解现代社会。很多边缘族群在现代化过程中面临巨大的挑战,他们的传统和文化往往被迫改变或消失,并带来许多创伤和痛苦,而人类学关心的一个重要问题是:“现代化一定要带来痛苦吗?”现代化往往追求统一和标准化,而这常常意味着少数族群文化要付出代价。通过研究文化和群体,人类学希望能为现代社会提供更多反思的机会,让人们意识到保护文化多样性的重要性。

“身边的人告诉我很多确定的观念,应该这样、应该那样,但我觉得生活当中有很多不确定的东西,我想自己去探索生活和生命到底该是怎样的。”

就像“世界那么大,去哪都可以”的旅行心态,她对生活也抱有相似的态度。大学毕业时,虽然那时的她也不很清楚自己的生活该是什么样的,但她对父母或社会指出的道路都抱有怀疑,她想自己去寻找,而旅行给她提供了时间和空间。通过与不同的人接触,她慢慢地寻找着自己的答案,同时也在别人身上看见了自己。她觉得:

“旅行是一种方式,是一条让你去寻找答案的路。但如果你没有怀疑和问题,也就不可能找到答案,旅行就会变成一种漫无目的的漂流,反而会增加内心的空虚。因为旅行本身不提供答案。不过,旅行只是众多成长方式中的一种。”

班卓非常感恩老师们给了她很大的空间去做想做的事。2008年她在四川大学读博,5月发生了汶川大地震,她去北川做了志愿者,一直工作到10月份。把志愿者的工作移交后,她感到很累,便出发去了非洲。她的老师对她都很包容,不会拿学校的条条框框来要求她。班卓也很尊重自己的感受。在做到尊重之前,人首先要明白自己的感受是什么,而不是一味地压抑,直到它变成病症。在北京的那几年,班卓很喜欢听音乐会,经常会从海淀坐地铁去东四十条的保利剧院。音乐会通常是晚上9点半结束,那时还没有智能手机,她会步行回校。她手里拿着一张北京市地图来规划行走路线,穿过天安门,经过后海,然后斜穿魏公村,一路走回去,有时半夜一点多才能到家。“我很熟悉故宫护城河边的几个角楼,它们很美,还有后海那一带,我穿梭在胡同里,不知走了多少遍。”后来北京开始流行轮滑,她马上买了一双轮滑鞋,每次背着去听音乐会,听完滑回家,可以节省一半的时间。

“有一次晚上11点了,我在三环上滑着,已经基本没什么人了,那时也没有很多车,大街上空荡荡的。滑着滑着我突然碰见了另一个人,一个男生,正在一截没什么车的路上练习着轮滑的单腿燕式平衡。我们远远看见彼此,都站住了,很惊讶,周围一个人都没有。在深夜11点,在一座几千万人的大城市里,在路灯下,两个滑轮滑的人都在对方身上看见了那种深深的孤独。

我不知道怎么来表达我在北京生活的感受。毕业时老师说你应该留在北京,我说我得走,必须离开。我不想掉进一个几千万人的城市里去努力建立一个自洽的小小的自我世界,对我来讲没有必要,我完全可以去一个小地方过一个比较自在的生活,跟人的交往也可以更直接、更简单一点。”

如今的班卓喜欢在学校附近的湖边散步,无论白天还是黑夜。她也会把跟硕士生的谈话约在湖边,边散步边谈论文。在夜晚的湖边,有的学生觉得害怕,“好黑呀,会不会有坏人?”她会告诉她们:

“要了解自己在害怕什么。人们常常害怕黑暗,是觉得黑暗里有自己看不见的东西,因此会感到害怕。人也常常害怕未知,虽然并不知道未知里有什么,却害怕‘未知’这种无法掌控的感觉。我不害怕黑暗与未知,并非出于盲目,其中包含着理性判断,比如虽然有点黑,但常会碰到工作人员在例行巡逻;而且,先不说是否有利可图,在这样的地形里不方便逃跑,所以坏人不太可能选择这里来干坏事。”

作为老师,班卓看到了很多学生的迷茫,因为许多事情都是父母和社会告诉他们的,而他们自己并不了解生活还有什么可能性。她觉得倘若学生身上有一些灵气和自由的灵魂,自己最大的任务就是保护好它们,这是他们生命中最可贵的东西。“这个世界提供的生活可能性是多种多样的,越早知道这一点越好。”“害怕自己将来会迷失在路途里,不知道何时该走,何时该停。”班卓曾在《陌生的阿富汗》里这样写道。20年后,她发觉自己早已“自然而然”地停下了脚步。如果说当年她是要寻找如何“成为自己”的答案,那么这项任务她已经基本完成。后来班卓很少再去旅行,当年那种旅行方式已不再适用当下这个时代,现今坐高铁、飞机出门,去哪儿都很方便。现代旅行对她而言更像是游玩,是一种消费行为,便捷、舒适,每个角落都充满了人。班卓也不怀念过去,因为一切都在变化当中,那就接受变化。班卓和家人如今都生活在南宁。母亲去世后,班卓常常带着80多岁的老父亲自驾出行,“我父亲是个对世界充满好奇、无所畏惧的人,我和他大概是有点像的。”她曾经开车带着父亲,游历了澳大利亚、新西兰、东南亚和欧洲的多个国家。

“年轻的时候,我以为通过自己的努力可以实现人和人之间的沟通,但通过旅行,我发现这种沟通是微不足道的,也不可能去改变任何人。我能做的就是去更多地去理解,包括理解差异和隔绝。

我开始旅行,是想为自己的生活寻找一些确凿的东西,比如世界上依然有真诚、善良、美好这些品质,不管在哪里,外在社会环境怎样,它们都还在人心当中,会自然而然呈现。

我不觉得我有多么了解阿富汗人,因为相处时间太短。但在短暂的接触中,他们仍然愿意向一个异乡人奉献出他们真实善良的一面,让我获得了生命里独一无二的体验。”