在现在的人们看来,坚持做喜欢的事似乎越来越难了。而提到把喜欢的事当工作,大概可以排到不少人“可遇而不可求的事”列表里的TOP 5。今天故事的主人公,已经坚持做自己喜欢的事长达50年,他是瑞士平面设计大师尼克劳斯·卓思乐(Niklaus Troxler)。

卓思乐自少年时起便是爵士乐爱好者。他曾在一次访谈中回忆起,那时很爱通过收音机听艾灵顿公爵和查理·帕克。1966年起,卓思乐开始邀请爵士乐手在家乡维利绍,瑞士卢塞恩市一个以农业为主的小镇举办爵士音乐会。那一年他19岁。1975年,这座人口不足一万的小镇迎来了第一届爵士音乐节,由卓思乐本人创办。自那之后的每年夏天,维利绍爵士音乐节(Jazz Festival Willisau)都如期举行,直至去年已成功举办了43届,吸引了来自世界各地的爵士乐手及乐迷。美国爵士钢琴大师凯斯·杰瑞特(Keith Jarrett)曾四度登上维利绍的舞台,称其为“世界上最棒的音乐交流地之一”。

1975年第1届维利绍爵士音乐节海报/1976年第2届维利绍爵士音乐节

1979年George Coleman爵士乐四重奏演出海报

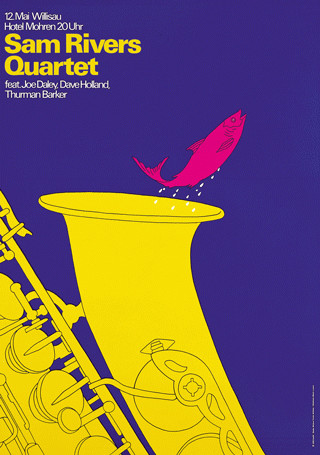

1979年Sam Rivers爵士乐四重奏演出海报

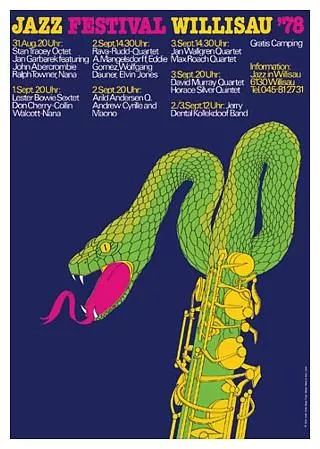

稍作了解便不难发现,50多年以来维利绍爵士乐活动的海报设计几乎都由卓思乐一手包办。他一直试图在设计风格上寻求创新,在早期的作品中,他常把自己对于音乐的感知用隐喻表达出来。比如在他1978年为第三届维利绍爵士音乐节设计的海报中,主画面是一条吐着舌头的蛇从单簧管中探出身子,“我那时候可能在想爵士乐的诱惑力有多强吧,”卓思乐说。

1978年第三届维利绍爵士音乐节海报

而之后的许多作品中可看出他在字体上下的功夫。比如2009年为一爵士乐组合“Der Rote Bereich”设计的演出海报。乐队的主唱也会弹吉他,卓思乐就用无数线条代表吉他弦铺满画面,透过经设计排列的线条凸显出乐队名称的字样。卓思乐在采访中表示,他希望能通过这些线条呈现出音乐的动感节奏。

2009年“Der Rote Bereich”演出海报

“我从没想做那种典型的瑞士平面设计师,”他说。确实,他的经历在设计界并不常见:把自己创办的音乐节的筹备宣传作为工作重心,亲自落实从邀请表演者到平衡预算等所有细节。纽约时报曾评论说,“几乎没有设计师能像卓思乐一样把个人喜好和职业如此完美的融合。”

“例行公事是最不可取的,”在被问到如何做到为同一个音乐节做设计超过40年时,卓思乐说。“每次我开始新的设计之前,我都要求自己将大脑里一切有关海报设计的内容通通忘掉,从一开始就要做好对新鲜事物完全开放的准备。我只有在设计中实现了创新才会满足。这大概是我能走到今天的秘诀吧。”

左:1982年"Om Abschiedskonzert"演出海报/右:1981年第7届维利绍爵士音乐会海报

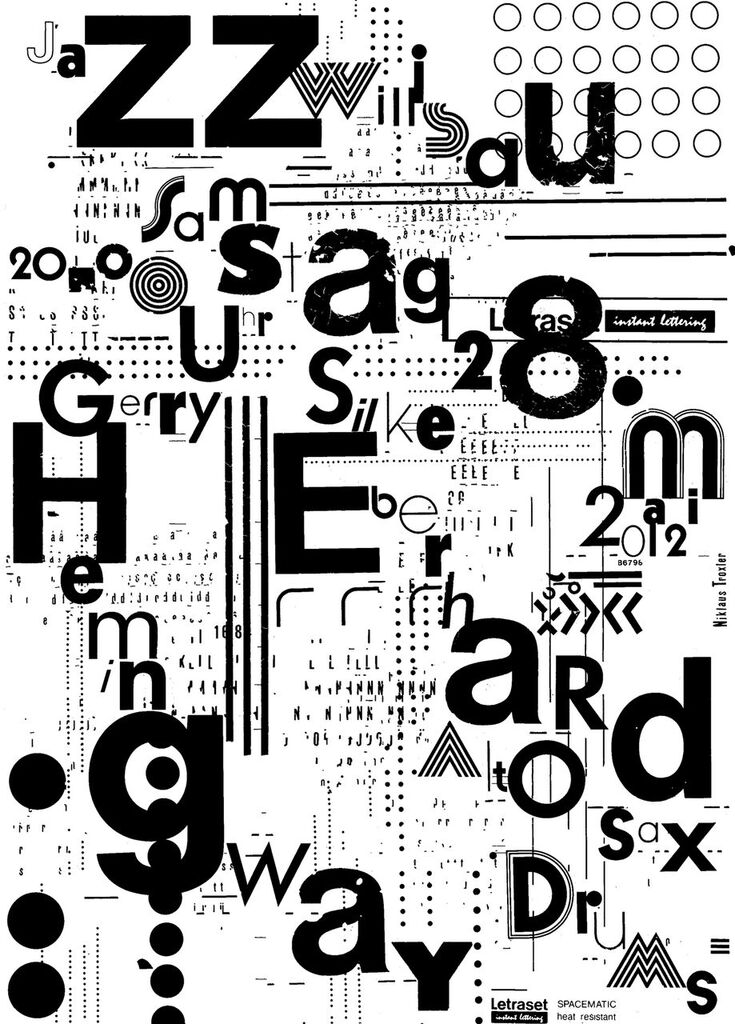

2011年Silke Eberhard、Gerry Hemingway爵士二重奏演出海报

左:2012年Pierre Favre爵士打击乐独奏演出海报/右:2014年Lucien Dubuis爵士乐三重奏演出海报

在卓思乐等乐于创新的瑞士平面设计师的影响下,瑞士风格已经无法用“极简”、“网格”、“客观冷静”等词汇来概括了,现如今瑞士风格的平面设计作品融入了设计师的个人情感,从而变得更加多样和有趣。

7月7日(上周六)刚在北京Lens Space开幕的《冲破平面——来自瑞士的当代设计展》呈现了当代瑞士平面设计师使用的各种技巧和媒介,展品中涵盖来自不同时代的创作者的127件作品,卓思乐近几年为维利绍爵士音乐节设计的海报也涵盖其中。展览受瑞士文化基金会上海办公室支持。

展品中除了当代平面作品,还特别邀请了瑞士艺术积木品牌Naef加入其中。Naef积木将消除展览的静止感,从视觉到触觉,用积木对空间进行延展,让展览成为一次多感官体验的奇趣之旅。参展积木涵盖了Naef 20多款经典积木产品,这也是Naef在北京的首次亮相。

展览期间将举办近10场工作坊,

部分如下/

7.17 到场嘉宾:李帅

视觉厂牌MVM创建者/主理人;摩登天空设计总监/产品事业部总经理;曾任《Rolling Stone》(《滚石》杂志中文版)美术总监

7.19 到场嘉宾:王烁

业余漫画作者,也从事漫画相关研究;大学漫画专职教师;艺术家;《门先生》作者,也自己印漫画集与zines

7.20 到场嘉宾:付禹霖 broussaille私制

书籍设计师

7.21 到场嘉宾:孙晓曦

书籍设计师;前《三联·新知》杂志美术总监;PAY2PLAY设计工作室创始人

7.27 到场嘉宾:杨林青

平面设计师,出版人。曾策划和参与《字体传奇——影响世界的Helvetica》《平面设计中的网格系统》中文版的出版;2017年主编与设计《中文字体应用手册 I》