它讲述了爱情,在两个被定义为“非正常”精神状态的男女之间,试图携手度过时光的故事。2019年3月,导演王沐在微博上说:“把那些蜕壳的蟹保护起来吧” ,并配了下面这张照片,当时的他是一名编剧,多年来写了很多剧本,直到《温柔壳》上映后他分享了:

“我的求学之路中规中矩,编剧生涯不温不火,喜欢剧场,却又十三年没有机会排戏,莽撞地想要拍一部电影,全然不知这过程中,也许曾给他人带来负累。而接近不惑之年,再回首看这些事,庆幸人生中总有人对我温柔以待。”

从那时起,王沐似乎找到了壳一般的力量,一直延续到《温柔壳》这部电影里。如今这部获得第六届平遥国际电影展三项大奖的电影在院线上映了。我们和导演王沐聊了聊他和电影中的世界,以下是他的讲述。电影的故事发生在精神康复中心,男女主角戴春和觉晓的相遇在这里开始。2018年前后,我总能听到身边有人患上了抑郁症或双相情感障碍,这个群体的人数远比我们想象的多,可又没有人讨论他们。进一步了解之后发现他们身上的情感会更加浓郁纯粹,也更让人动容。

影视作品一直都比真实社会慢一些。2019年纪录片《人间世》拍过一集关注上海精神卫生中心的内容,但其实看过的人还是很少。对于他们生活的地方,人们用刻板印象把它想象成封闭的世界,但去过之后会发现那里是有生机而且可爱的。

在亲身去到精神康复中心之后,我会犹豫要不要把全部真实的样貌展现出来。如果展现出来会讲不清楚为什么这样做,反而变成一个误解。我们尽可能地了解这群人,让演员用自己的情感去填充,而不是模仿。

在精神康复中心会每日做操,在照片里主演和大家一起做操。

精神受困人群这个词原来是没有的,我觉得不该说他们是精神病人,在医学界的趋势上也不会这样说。比如抑郁症会被更多地称为忧郁症,躁郁症被称为双相情感障碍,都变得中性温和很多。拍摄精神受困人群是让我忐忑的,因为我不想让其变成一种社会议题被消费。消费他们或许能够打开观众的理解和认知,让电影变得更可看和讨论。但当你离他们很近的时候,会不忍心这么做,也害怕他们看了之后会不舒服。上映后,我发现有过类似经历的人的反馈给了我很大帮助。我的朋友他带父母去看,他父亲年轻时在工作上受了刺激,患躁狂症二十多年了。最后他的父亲很平静地看完了,没有觉得不舒服,他觉得难得有人来讲讲他们的故事,大家愿意相信爱的力量。精神受困人群表达爱的方式和爱人的方式没有任何不同,他们也会相互送礼物、关心对方的伤痕、一起做饭过一日三餐的生活。不同的是他们的世界最珍贵的就是爱。在写剧本前,我就决定要定义他们是普普通通的人,而不是要被看作“不同”。因为只有这样才能给普通人力量,也能给他们力量。

天台是电影里的重要场景之一,我们在鲤城福利院堪景的时候发现旁边家属院的天台特别好,就让很多场景在这里发生了。

对更多人来说,他们在世界上要坚守的和寻找的不只是爱情,还有事业、名誉、和意义等。但是对觉晓和戴春来说,他们能追求的只是当爱情到来时把它留住。近些年大家变得更利己,更不会去想别人,好像在做衡量和筛选。但当真正的爱情发生时人是没有办法去衡量的,就像戴春在觉晓生命当中的意义是没有办法被任何人取代的。这样的爱情像记忆一样刻在生命里,是碎片化的,让人在撑不下去的时候能想到那些美好,就觉得还是可以再撑一撑,人们都是靠这个活下来的。我想写这类人群的处境,他们蜕变的过程会受到来自不同人的伤害:同类、亲人、身边每一个人都有可能。所以很需要一个新的壳来维系自己继续活下去的勇气,正如两个人可以组建一个新家庭。我很热爱这两个角色,因为他们会怀疑自己、怀疑家人、怀疑门不上锁,但他们永远不会怀疑对方,他们能做的就是留住不怀疑的。

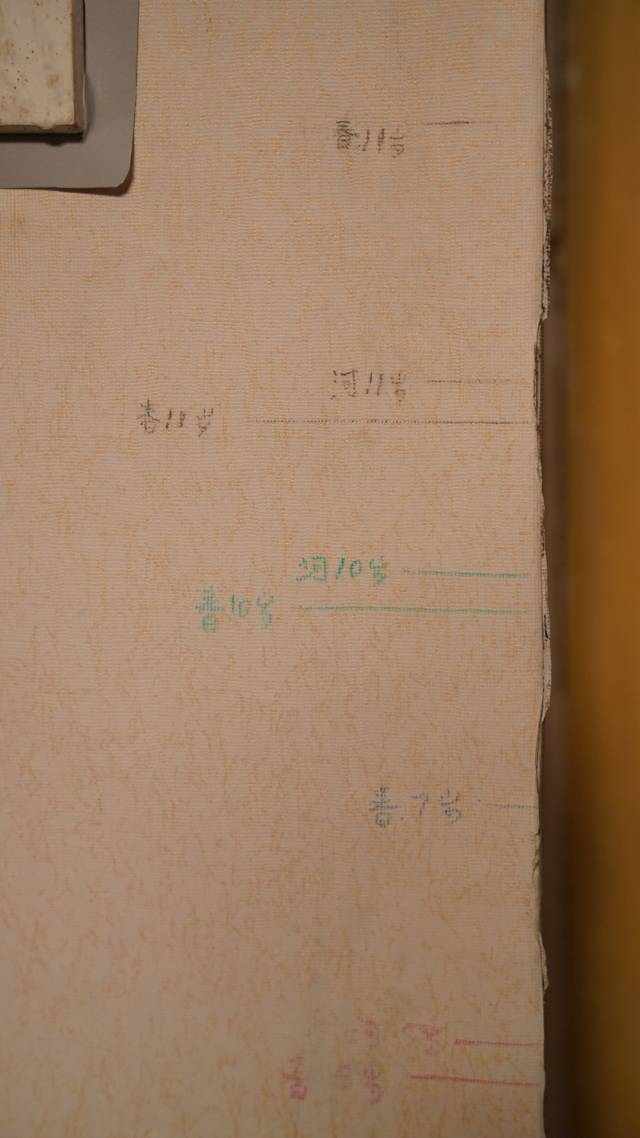

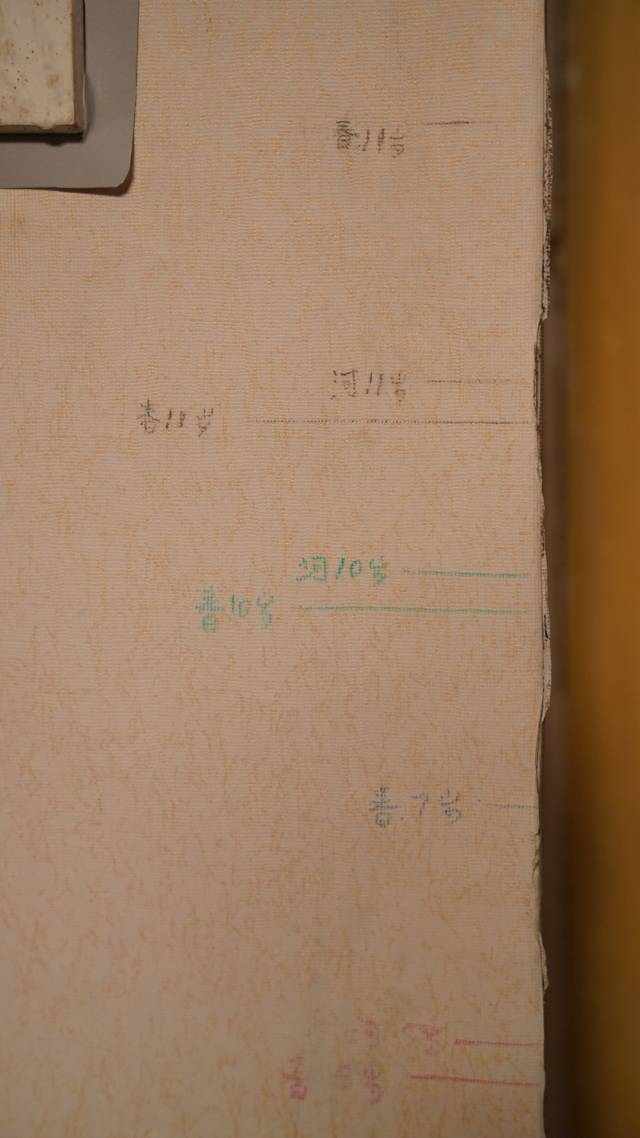

戴春戴河兄弟俩小时候生活的屋子,处处留下他们成长的痕迹。这样的壳,不禁让人联想到每个人生命里出现的人和事。我最近有陆续收到大家看完电影的反馈,很多人在聊自己的处境。这些来自陌生人的经历让我惊讶,最近电影原声也在音乐平台上线了,有人在评论区分享自己在看电影时没有强烈的感觉,但之后的几天却都处在不一样的状态里,会想反复地听电影原声。这好像说明我们也可以再等一等自己的时间,每个人的经历维度不同,感到不理解不喜欢这个世界也正常,但随着人生推进,某些感知是可以被唤醒的。这个故事是从2018年开始有的思路,直到开机前一个月都在改。我本来打算在2020年的春天回老家大连拍,那个季节树还没发芽,是个更加萧瑟凌厉的画面。当时想的是正好拍到树发芽的时候,这个电影结束。但过去三年给我挺大的冲击,让我意识到应该把结局变得更好一点,所以现在的结局是在那半年内改出来的。我刚好去过泉州,那是一个阈值很宽的城市,有悠久的历史,但是又不常被人想起。泉州福利院整体非常符合我的想象,也很愿意配合。那里有山、湖、海,可以包容很多东西。最终这个故事在泉州拍出来了,电影中主角们住的精神康复中心的楼都是在不同年代建的,给整个故事增色不少。觉晓和戴春的生活很简单,生活诉求也少。他们经历的创伤和痛苦那么多,反而那些日常生活的苦对他们来说没那么重要了。这是一部人物关系很简单,但在拍摄过程当中挺煎熬的电影,因为需要很多情感投入,自己又不能陷在情感里面走不出来。不过当一切都完成之后再回头看,好像也都过去了,人可能还是健忘。尹昉是我见过的眼神特别干净的人,戴春就是一个很单纯的角色,这是一定要符合的。王子文的角色会更难,她需要成为妈妈,但又不是外化按照逻辑能演出来的,是要投入到有破碎感和包容一切能量的。当下生命力太少见了,即使在电影里,所以我希望这部电影有能量的输出。诗人痖弦有首诗叫《如歌的行板》,前两句是“温柔之必要,肯定之必要。”被人温柔以待是现实生活中很少能得到的。我36岁,至今还能想起初中时老师摔桌子的场景。我们那一代人稀缺的就想尽力补回来。所以我每天都要跟我的儿子说我爱你,想让他在充满温柔和爱的环境里长大。我不是学电影出身,十多年前来北京时想做话剧,后来开始当编剧写剧本。这几年的经验都是影视作品,未来还是想回到舞台排话剧。我至今也没接受自己是电影导演,因为不想只做导演,而是希望自己有讲故事的能力。电影诞生的过程有很长的时间需要等待别人的答复,那段时间我会去做木工。我做过一只小鸟,花了近一个礼拜,我把它送给了儿子。这样一点点的打磨,是在消解等待过程里的焦灼感,也是实实在在地在做当下能看到结果的事情。《温柔壳》这部我的电影处女作如今上映了,我却不敢看,因为我会想到拍摄现场的样子,就会有遗憾。对我来说是形成了一段104分钟的记忆,并且乘以10倍地重新浮现。如果大家看完后能沉静下来,想一想自己生命里出现的情感和爱,就挺好。