8 年前,蒋志的妻子突然病逝。

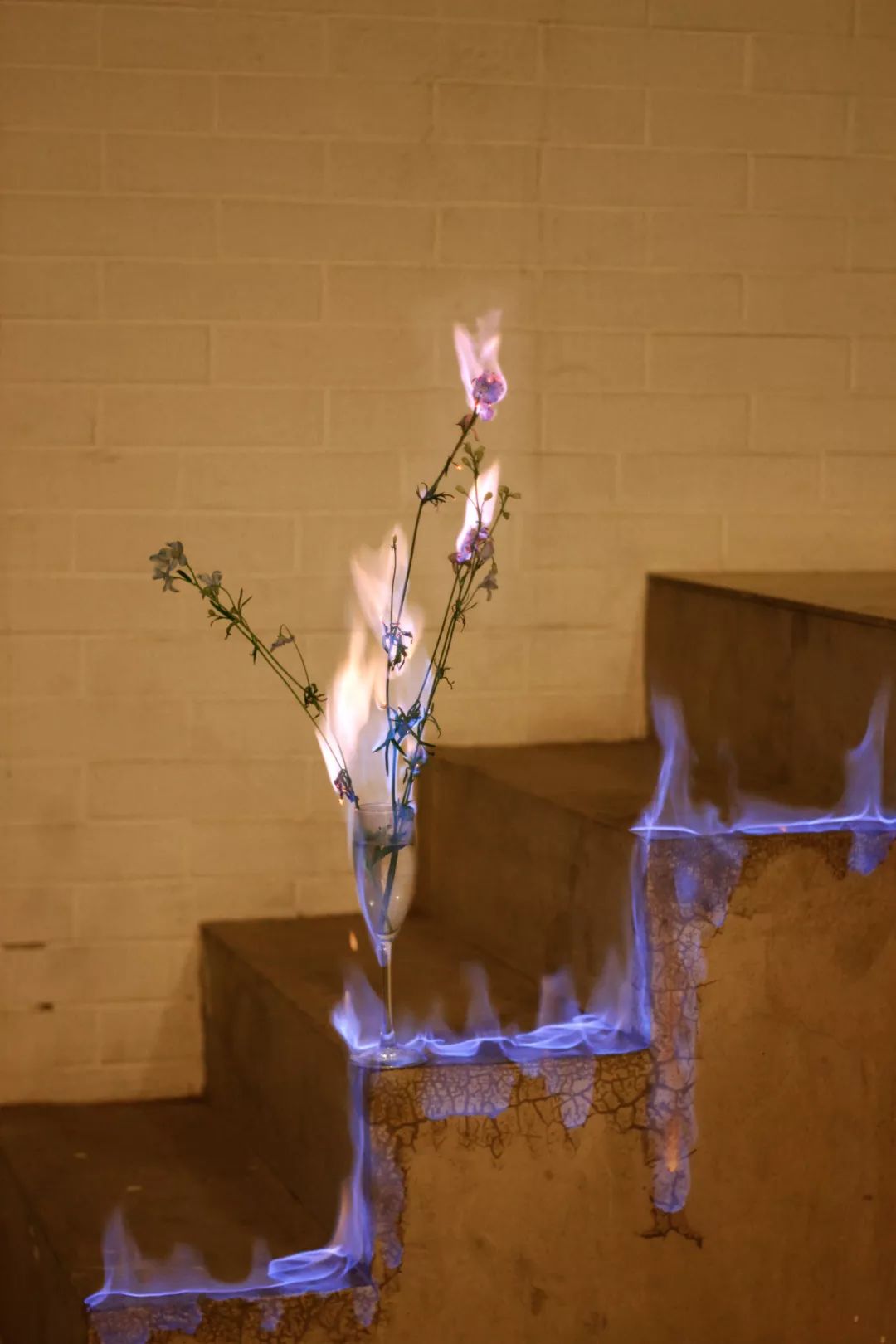

妻子爱花,名字里有兰字。悲伤之中,蒋志开始点燃一些兰花,渐渐形成了一组作品。

他名之为:《情书》。

花朵被喷上酒精,然后点燃……作为美、希望和爱的隐喻,花被蓝色的火焰吞噬,却形成了某种永恒。

《情书》系列,艺术微喷,2010-2014年

媒体都喜欢这个故事,把它称作蒋志送给妻子的情书。但蒋志认为这种关联过于简单,无异于对事物的一种意义绑架。所以,他不希望给作品添加过多阐释,以挤压观众自己的感受。

但他谈到这里有一些共通的东西:

“我们都需要痛感来确认自我的存在。这就是人很难摆脱痛苦,甚至常常反而去追求它的原因。但是,自我真的那么重要、甚至是固定且独立地存在吗?”

燃烧过的花在工作室放久了,就成了干花。他就把它们画了下来,名之为:《去来之花》。

《去来之花之2016-06》,油画于聚酯纤维布,83cm×71cm, 2016年

《去来之花之2016-06》,油画于聚酯纤维布,83cm×71cm, 2016年

他还做过一个很少展出的作品:一堆因放置过久而字迹消失成为白纸的银行排号单。

他以前从来不去银行的,都是妻子在打理。但在妻子离开后,他必须要自己去办理这些业务了,才发现在银行排队原来是如此漫长、折磨人。而妻子过去就是这样一次次去银行,为家庭办理这些琐事。

他就一遍遍走进银行,去取排号单,在那儿坐着,也一遍遍感受过去妻子如何做这件事。当叫到他的号后,他就离开。

立场变了以后,他的烦躁也渐渐消失。有时候带着书去,还会觉得排队的时间太短了。“这次要等128个人吗?天啊!真不敢相信!太好了!”

半年来,他在那里大约写了50多个小说和剧本的开头。

有段时间他天天去,他妈妈问他去哪,他就大声说,“去银行上班!”

一年之后,热敏纸上的字慢慢都消失了,成了白条。他就把这些白条展览出来,成为一组关于时间的作品。

后来,他对我们谈到,“你只有去直面痛苦、去追究它的原因的时候,才能够去真正地看待它。”

但他更强调,痛苦并不是一件需要固守和执着的东西,它是需要被超越的。而痛苦也不应该成为目的。

蒋志毕业于中国美术学院版画系。

他曾在文章中回忆自己在学校时,在302宿舍,有一次八个人在合影照片下写上姓名,再加个标签,里面有:“被退学次数最多的人”“脖子最长的人”“最早发财的人”“发福最有效果的人”“眼神最凶的人”……

到蒋志自己这里,他省去了名字,并括号:“最早是我的人”。

从大学就开始玩在一起的好友邱志杰曾写道,“像蒋志这样有趣的人,如果不幸生活在极权社会,一定会被判定“有意思罪”,就地正法。”

他的很多作品,费了挺大劲儿,最初都是为了这个“有意思”。

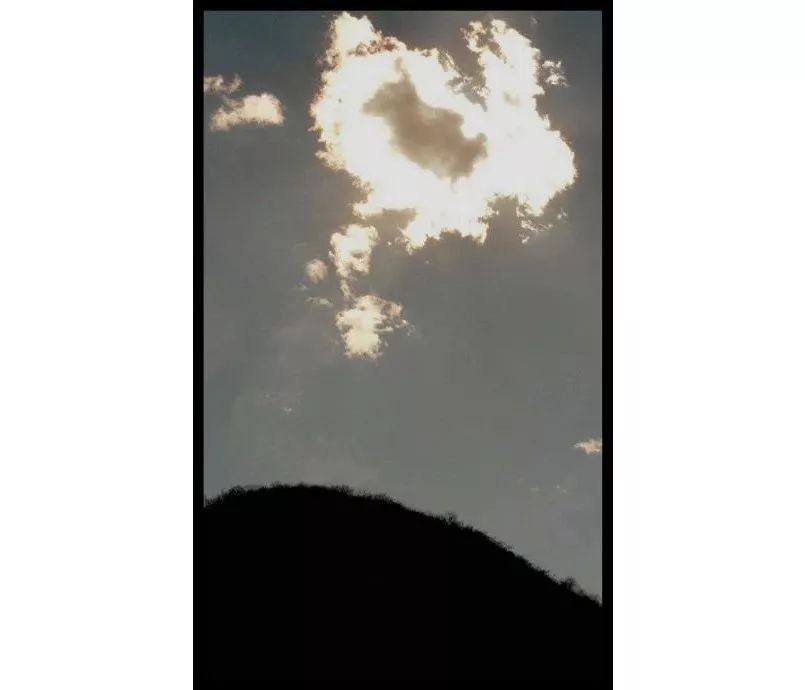

非常地妖的风景 之一

摄影:杨佳

2008年,杨佳因被错抓而报复性袭警,杨的博客“非常地妖”被扒出,里面有300多张他拍摄的风景照,被一众网民、专家从犯罪心理的角度细致解读,试图按照“事实结果”去推断一个变态的故事。

蒋志也从中选了两张,定名为《非常地妖的风景照》,装裱起来放在艺术馆展览,还假模假式写了个展览简介,给杨佳弄了个艺术家身份,以此戏谑当作品主体在不同语境条件下生成的身份转换后,观者的感受转变。

《0.7%的盐》,影像,8分43秒,2009年

《0.7%的盐》,影像,8分43秒,2009年

“艳照门”后,阿娇无论在媒体前是哭还是笑,都被众人恶语。蒋志把她找来,近距离拍下了她由笑转哭的过程,名之为:《0.7%的盐》。

名字是在提醒,这只是一个简简单单的哭泣。

但观众总会自套滤镜的。

《谢幕》, 影像, 15分35秒 ,2009年

2009年,蒋志故意找了一个演戏特别用力的女演员,在舞台上表演谢幕。

观众不断喊安可,女演员一次次“不负众望”地回来返场,慢慢地有人开始忍耐不住,异样的声音开始响起,“下去”“骚货”“傻X”……

女演员脸上始终带着自信得有些滑稽的笑容,重复着”我爱你们。”一直坚持到观众的评价又开始变化了。

“你可以想象一个人以谢幕的形式,创造了一种可能性:可以把自己永远可以留在台上。”蒋志解释这个作品说。

《不安之安》,录像,10分20秒,2013年

2013年,蒋志跟弟弟一块去马尔代夫,有一次早上到外面散步,发现海边有个餐桌和两把椅子,还摆了吃的东西。

他觉得很奇怪,也很有意思,就想等着看是谁来赴宴。结果等了四五十分钟,还是没人来,就去问工作人员,才知道:

“名单上是我和我弟。”

他觉得特别好玩,就拍了下来,叫《不安之安》。

《悲歌》系列,摄影,艺术微喷,2010年

《悲歌》系列,摄影,艺术微喷,2010年

在作品中,他总是想将事物从原有的意义上剥离开来,给它们“松绑”。

比如《悲歌》系列中,尼龙丝鱼线弯钩刺入肉体,在清晰的镜头下,观众几乎能感受到疼。

但本是残暴撕扯的尼龙丝,却又汇聚成了光线的效果——痛苦又仿佛被照亮了。

我们的拍摄,其中一次是春节前夕。寒暄一番后,他问,“还不放假啊。”

摄制组尴尬地回答:“还没到法定节假日呢。”

他感慨了一句,“啊,我真的是一天都没坐过班的人。”

蒋志是1995年毕业,由于毕业旅行,错过了好的分配时机,回来以后,他偶然看到了深圳《街道杂志》的介绍,觉得挺有意思,学校就把他推荐过去了。

有一天,杂志社给他打电话,让他第二天坐飞机到深圳,到机场后别出去,马上有人跟他接应,然后那人会送他一张票,让他去北京。

蒋志特别兴奋,“因为当时都说深圳是一个所谓的资本主义社会,我心想,那是不是有什么特别的制度啊?不会是搞什么特工活动吧?”

去了北京以后,办公室安排在区政府大楼里,别的人一下班,经常整个楼就他一个人了,“爱干嘛就干嘛。”

那时候一个采访能做好几个月,剩下大把时间,他就写小说。

《木木》系列摄影, 1997-1998年

有一次采一个老诗人,蔡其矫,每周都去他家里晃几次。有时候也没什么话聊,蒋志就顺手把自己正在拍的的处女作《木木》(一组关于小木头女孩的作品)给蔡看。

蔡其矫很高兴,也拿出一堆自己拍的“美女”。他说,自己最爱干的事,就是“到大街上拍美女”。为了“罗曼蒂克”,这位老诗人还进过监狱。

他还对蒋志说,要把自己所有的钱,都拿去建个公园,叫爱情公园,让年轻人去谈恋爱……最后还真建成了。

后来,杂志社倒闭了,他又被推荐去做编导,做得还不错,但项目突然又黄了。

在这个过程中,他的艺术作品也渐渐多了起来。

“后来想,幸亏那个频道没有做成,要不然我现在可能就在深圳做一个编导,或者说副台长什么的。”

《我是你的诗歌 第一号 榴莲少女》局部,材料:硅胶,红色羊毛丝,木,日光灯,有机玻璃,2007

一讲起这些“黄了的事”,蒋志就笑得特别开心。

有一次,家里被水淹,他一个相机进水了,他就用坏相机直接拍了一大堆照片。

在深圳的一次展览,由于作品自身重力,慢慢开始坍缩变形,策展方万分紧张地打电话来,他笑,那就让它在展厅里变形呗。

视频和文字版权为“Lens·重逢岛”所有 如需转载,请联系后台